Imaginez-vous avoir les yeux bleus. Imaginez maintenant que, parce que vous avez les yeux bleus, vous seriez hors de la norme, hors du système. Imaginez subir moqueries et violences en direct de plateaux de télévision. Imaginez voir chacun de vos droits débattus dans tous les médias sans avoir votre mot à dire. Parce que vous avez les yeux bleus. Incongru, n’est-ce pas ? Pas tant que ça.

Dans les médias français, les LGBT+phobies sont récurrentes. Pire, elles sont souvent banalisées. En effet, ces violences prennent de nombreuses formes, et il devient alors très difficile d’en dresser une liste exhaustive. Il y a d’abord ce que l’on pourrait qualifier « d’homophobie ou transphobie ordinaire ». L’homophobie ordinaire, c’est par exemple quand Jeanfi Jansen invective Christine Bravo dans Les Grosses Têtes sur RTL, lançant à plusieurs reprises un « Lesbienne ! », alors que celle-ci avoue ne pas aimer François Hollande. La transphobie ordinaire, c’est quand un grand nombre de médias relayent le coming-out transgenre et non-binaire de l’acteur à succès Elliot Page, tout en le mégenrant constamment ou mentionnant son deadname – ou morinom en français – , le nom qui lui a été assigné à la naissance. C’est aussi employer de nombreux termes incorrects : « transsexuel » ou « travesti » pour parler de personnes transgenres. Ce ne sont que des exemples parmi des centaines d’autres. Et ce n’est qu’une facette, peut-être la plus visible, des LGBTphobies dans les médias.

@lecoindeslgbt

Il y a aussi ce que l’on qualifierait trop vite de « dérapages ». Quand Cyril Hanouna s’acharne en direct sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste à tourner en ridicule, par un canular téléphonique, un jeune homosexuel – notons d’ailleurs que l’émission s’est illustrée à plusieurs reprises pour des « blagues » du type – on s’empresse de crier, au mieux, à l’accident. Pourtant, le cas n’est pas isolé. Si l’objet de cet article n’est pas de lister toutes les affaires de LGBT+phobie dans les médias français, il est pourtant intéressant de comprendre dans quelles mesures elles sont si importantes et surtout pourquoi la tendance ne semble pas s’améliorer.

Un premier élément de réponse : le peu de condamnations

En novembre 2020, la justice confirmait une condamnation jugée « historique » du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) contre la chaîne C8 et l’émission Touche Pas à Mon Poste, une amende de 3 millions d’euros pour « injure homophobe ». Si dans l’absolu, il s’agit d’une bonne nouvelle puisque cela peut représenter une prise de conscience des problématiques liées aux LGBT+phobies par l’institution régulatrice, l’emploi du qualificatif « historique » pose question. Pour une condamnation, combien de séquences sont encore diffusées dans l’impunité la plus totale et sans que leurs auteur∙ices aient peur d’être inquiété·es ?

Les exemples de non-condamnation sont nombreux. En 2006, une émission de téléréalité, Myriam et les garçons, était diffusée en France, émission où 6 jeunes hommes devaient séduire Myriam, une jeune femme, et découvrir son secret : Myriam est en fait un homme. Interpellé par la coordination EXISTRANS, le CSA n’a pas jugé nécessaire d’intervenir. En janvier 2005, le député de l’UMP Christian Vanneste affirmait dans La Voix du Nord que l’homosexualité était « une menace pour l’humanité ». Trois ans plus tard, la Cour de cassation annulait sa condamnation pour « injure homophobe », estimant qu’il n’avait pas dépassé les limites de la liberté d’expression. Quelques éléments légaux paraissent nécessaires.

On ne peut pas dire qu’il y ait de vide juridique sur le sujet. Pourtant, la jurisprudence montre bien que les plaignant∙es sortent rarement victorieux∙ses.

Liberté d’expression ?

On peut chercher une explication dans le contexte particulier où s’effectuent ces formes de violences. En effet, nous ne sommes pas ici dans un espace géographique, mais dans le cadre intellectuel porté sur la réflexion, dans lequel s’inscrivent les médias.

La liberté d’expression. C’est LE grand principe dont ils se réclament tous. Si bien que la frontière entre cette liberté, qui demeure fondamentale, et le moment où des propos deviennent répréhensibles et condamnables est souvent très floue. La problématique ressort d’ailleurs très régulièrement dans l’espace public et est très loin d’être spécifique au sujet qui nous intéresse. Mais c’est un faux débat.

« On ne peut plus rien dire ». Dès lors que des propos oppressifs sont pointés du doigt, voilà la réponse des personnes mises en cause. Arrêtons-nous quelques instants sur ce point car il est très important. Il est toujours amusant de constater à quel point on entend les mêmes personnalités répéter à qui veut bien l’entendre dans les médias « qu’on ne peut plus rien dire ».

« En réalité, les nouveaux censurés ne dénoncent pas tant une réduction globale de la liberté d’expression qu’une sensibilité nouvelle aux expressions racistes et sexistes (par eux qualifiées pudiquement de « dérapages »). Les victimes des « nouvelles censures » manquent souvent d’arguments et de preuves. Ils recourent alors constamment aux anecdotes, dont la répétition et l’accumulation suggèrent un climat hostile à la liberté. », affirmait Denis Ramond, chercheur en sciences politiques, dans une tribune publiée dans Le Monde en 2018.

Ajoutons à cela que le contrôle des contenus fait partie intégrante de l’histoire des médias, depuis la Gazette de France, premier journal français créé en 1631, entièrement au service de Richelieu, jusqu’à la censure gouvernementale de Hara-Kiri qui a donné naissance à Charlie Hebdo. Cette « censure » qui est dénoncée n’est donc en réalité ni nouvelle, ni un danger pour la liberté d’expression, mais au contraire un moyen de créer un espace de visibilisation de nouvelles problématiques.

Ceci éclairé, nous pouvons revenir à nos questionnements. Peut-on vraiment défendre une invitée sur un plateau télé qui assure, sans contradiction, dans une émission de divertissement tout public et à une heure de grande écoute, qu’il y a « une épidémie de transgenres » ? On ne le rappellera jamais assez, la transphobie n’est pas une opinion, c’est un délit. L’homophobie n’est pas une opinion, c’est un délit. Les LGBT+phobies ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Voilà peut-être un élément sur lequel se baser pour tracer une ligne de démarcation.

Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 : « Seront pénalisées de façon quasi identiques les provocations à la haine ou à la discrimination, l’injure ou la diffamation, concernant le racisme, l’homophobie, le sexisme, et l’handiphobie… Les associations de plus de 5 ans d’existence déclarée pourront se porter partie civile aux côtés des victimes. ».

Enclencher une remise en question des pratiques journalistiques

Après s’être posé la question de ce qui est dit, il faut se demander qui parle. Il s’agit là d’un point central de réflexion : qui est représenté dans les médias traditionnels ? La réponse s’impose vite, pour peu que l’on y fasse attention. D’une façon générale, les hommes occupent l’espace (de 60 % à 80 % suivant les types de médias). Et pour les minorités, c’est encore pire. Y compris quand elles sont les principales intéressées.

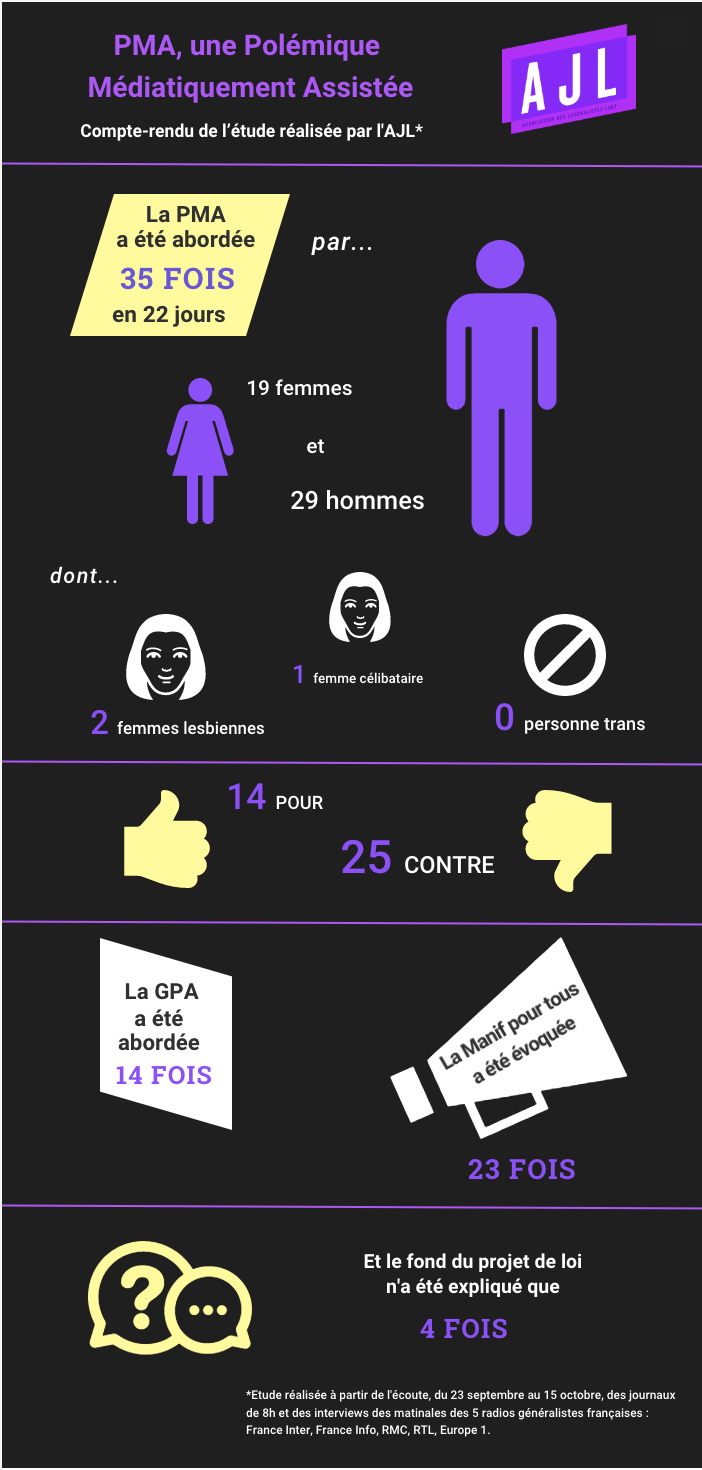

Le cas du traitement médiatique des débats sur la PMA est emblématique. Une enquête réalisée par l’Association des Journalistes LGBT (AJL) portant sur trois semaines de matinales radio, du 23 septembre au 15 octobre 2020, a révélé des résultats peu encourageants, notamment en ce qui concerne la représentativité des personnes concernées.

Source : AJL

Ces résultats parlent d’eux-mêmes. Alors que le projet de loi envisageait d’ouvrir la Procréation Médicalement Assistée aux couples de femmes, aux femmes seules et aux femmes transgenres, seulement deux femmes lesbiennes ont été interrogées, une femme seule et aucune femme transgenre. En trois semaines. Dans le même temps, combien de personnalités aux idées conservatrices ont-elles été invitées ? Combien de représentants de la Manif Pour Tous, de religieux∙ses ou de politiques opposé∙es à la PMA ? Tout cela pour assurer une « contradiction ». Mais ce zèle – voulu ou non – amène à une chose : les opposant∙es ont alors devant elleux une tribune médiatique complètement ouverte, leur discours écrasant celui déjà peu visible des principaux∙ales concerné∙es. Autre exemple tout aussi révélateur, le 13 janvier 2013, la Manif Pour Tous battait des records de temps d’antenne lors d’une mobilisation contre le mariage pour tous. Le 27 janvier, alors que la marche pour l’égalité défilait à grand bruit, BFMTV préférait couvrir l’arrivée du Vendée-Globes. Ainsi, on présente une vision complètement binaire des débats, sans nuance, on extrapole et on invisibilise nombre de problématiques sous-jacentes : à défaut d’informer, on crée la polémique.

La question des représentations est ainsi primordiale. Certaines minorités sont complètement ignorées. Les mentions de la non-binarité sont par exemple rares, si ce n’est inexistantes. Alors que les médias se targuent de représenter une partie de la société, en oublier une autre est grave, puisque cela revient à nier son existence.

« Les médias traditionnels peuvent relayer un événement comme le construire en définissant un fait selon un certain cadre. Les débats de société n’échappent pas à ce double mouvement médiatique : il y a débat de société quand des faits extérieurs aux médias, relevant de l’action de groupes d’opinion, se trouvent rapportés. Il y a également débat de société quand les médias décident de donner de l’importance à une controverse. » – Claire-Mélanie Popineau et Lucien Castex dans La Revue des Médias

Tout cela se répète continuellement, créant un véritable climat qui, non seulement n’est pas propice à l’expression des personnes LGBT+ – et donc à leur meilleure représentation dans les médias – mais en plus favorise les propos injurieux. Les « sorties de route » dont nous parlions ne sont ainsi pas de simples « dérapages », mais un phénomène qui prend sa source dans un contexte construit. Ainsi faudrait-il questionner les pratiques journalistiques qui mènent à consolider et renforcer ce système – car il s’agit bien là d’un système – et repenser le traitement médiatique de ces enjeux.

Quelle est la place du journaliste dans tout ça ? Et surtout, quelle doit être sa position ? Car si le média est un support de diffusion, c’est bien le journaliste qui produit l’information. Nous avons vu qu’en se plaçant sous une « objectivité quasi-absolue », il occulte bien souvent sa propre subjectivité qui pourtant, se retrouve bien dans sa production, alors de façon déguisée.

Et au sein des rédactions ?

Là encore le constat n’est pas très glorieux. Les personnes ouvertement LGBT+ sont relativement peu nombreuses dans les médias traditionnels. Elles sont pourtant indispensables à un autre traitement médiatique. Seulement, quelles seraient les conséquences pour celleux qui oseraient s’afficher publiquement ? À l’heure des réseaux sociaux, le cyberharcèlement guette chaque personne qui ferait un pas de côté. Il suffit d’observer le déchaînement de violence dont a été victime la journaliste lesbienne Alice Coffin à la publication de son livre en septembre 2020. Et les médias, dans la mesure où ils ont massivement diffusé des propos tronqués, sont complices de ce harcèlement.

Cette forme de violence est un moyen d’essayer de contrôler ce qui est dit dans les différents journaux, plateaux-télé ou sites web. C’est pour cette raison qu’il est du devoir des médias de s’emparer de ces problématiques et de lutter contre le harcèlement. Les lignes bougent, plusieurs initiatives sont lancées. L’association Prenons La Une par exemple, va lancer prochainement une plateforme de soutien et d’aide aux femmes journalistes victimes de cyberharcèlement.

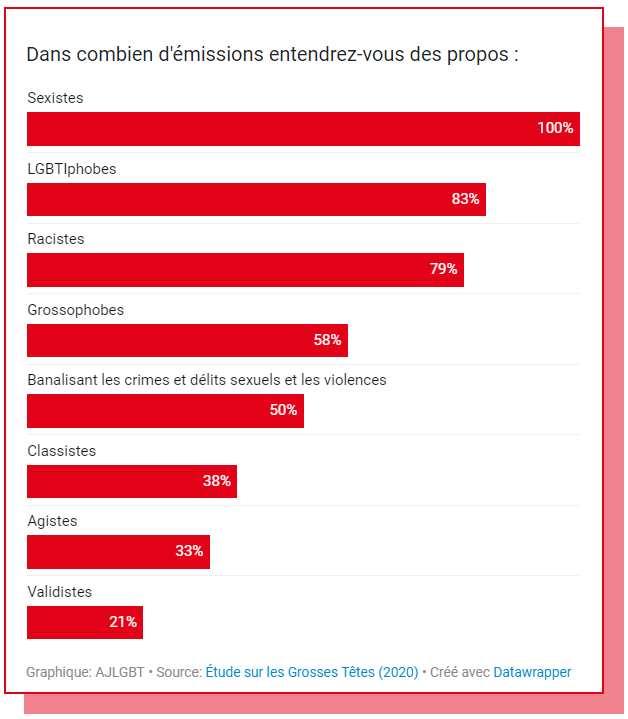

Cependant, la diversité au sein des rédactions ne résout pas tout. Une des émissions qui intègre le plus de personnes de la communauté LGBT sur les radios généralistes reste Les Grosses Têtes, sur RTL. Mais selon une étude menée par l’AJL en septembre et octobre 2020, l’émission peut aussi se vanter de beaux records : des remarques sexistes toutes les 11 minutes en moyenne, 83 % des épisodes contenant des propos LGBTIphobes et 19 séquences discriminantes en moyenne par émission.

La réponse se trouve dans l’orientation politique des médias. Un titre plutôt conservateur prendra moins de risques, vis-à-vis des retours qu’il pourrait avoir de son public, à partager des propos discriminants, qu’un média qui essaye de se donner une image plus progressiste.

De l’importance des mots…

Cela se vérifie à chaque nouvelle polémique : à chaque fois qu’elle se dessine, il faut trouver de nouveaux éléments de langages, un nouveau vocabulaire pour, dès le début, orienter le débat. Ainsi, si une expression n’est à l’origine pas vraiment discriminatoire, par association, elle peut se constituer forme de LGBT+phobie.

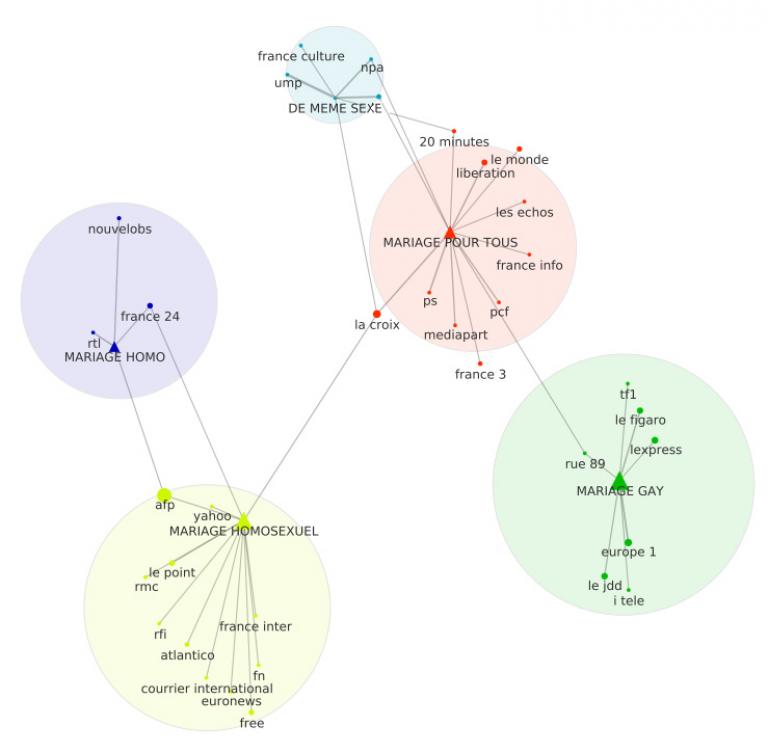

Revenons en 2013. Le débat sur « l’ouverture du mariage aux personnes de mêmes sexe », selon la dénomination du gouvernement, est lancé. On retrouve alors plusieurs appellations. « Mariage gay », « mariage homosexuel », « mariage pour tous ». Hors du contexte médiatique, elles véhiculent toutes l’idée du projet de loi. La revue des médias a publié en juin 2015 une enquête intitulée « Comment s’est imposée l’expression « mariage pour tous » ». Attachons-nous à regarder quels termes ont été les plus utilisés par médias.

Source : La Revue des Médias

Cette enquête montre ainsi que, dans le cas du Figaro, c’est le terme « mariage gay » qui est le plus utilisé. Mais cela devient encore plus intéressant lorsque l’on s’intéresse au contexte sémantique de l’emploi de ces termes. En effet, il véhicule en majorité des idées d’opposition. On le retrouve ainsi régulièrement aux côtés de termes qui reviennent régulièrement : « milieu de l’adoption inquiet », « doutes et réticences », « enseignement catholique » ou encore « stratégie du bon sens ». Le terme prend alors une connotation négative et stigmatisante, créant ainsi de toute pièce une nouvelle forme d’homophobie.

… Et leurs répercussions

En 1835, Tocqueville – que l’on qualifierait aujourd’hui de « sociologue des médias » – proposait dans son ouvrage De la Démocratie en Amérique de répertorier les trois rôles principaux de la presse : critiquer le pouvoir, créer du lien social et éduquer les foules. Construire la polémique, véhiculer des préjugés LGBT+phobes dans une société profondément hétéropatriarcale et cisnormée ne correspond pas vraiment à cette vision. Car c’est là que le véritable problème réside. Les médias ne sont pas simplement des outils de diffusion, ils ont un véritable impact sur la société dans laquelle ils s’inscrivent. Ils la reflètent, mais l’influencent aussi. D’où le problème de représentation que nous évoquions plus haut.

Arnaud Allessandrin et Karine Espineira signaient en 2019 une enquête, Sociologie de la transphobie. Dans un chapitre intitulé « Maltraitance médiatique : la transphobie dans les médias », les deux auteur∙ices détaillent les représentations véhiculées par les médias des personnes transgenres.

Ainsi, près de 64 % des personnes transgenre estiment être très mal représentées par les médias. C’est donc leur existence même qui n’est pas respectée ici. Selon une autre recherche de 2009, « les enquêtés expriment et illustrent, dans des proportions presque égales, des exemples de conséquences négatives et positives de l’exposition télévisuelle auprès de leurs entourages amicaux, familiaux et socioprofessionnels ».

Sur le terrain, la violence

Le traitement médiatique des violences constitue aussi un véritable enjeu de la lutte contre ces dernières. Le fait de relayer dans la catégorie « fait-divers », comme c’est souvent le cas, un papier qui relate une agression à caractère homophobe ou transphobe par exemple, en plus d’être inexact, n’est pas anodin. Ce type de violences n’est encore une fois pas isolé, mais inscrit dans un contexte, servant de moyen de contrôle des personnes sortant du système politique hétérosexuel. Caractériser une agression de « fait-divers », c’est ainsi nier le caractère systémique et systématique de ces violences.

Nous voilà arrivé·es au dernier échelon de cette enquête. Plus que sur la société, ces violences se répercutent directement sur la vie des individus. En 2013 par exemple, alors que les débats battaient leur plein, le rapport annuel de SOS Homophobie a fait état d’une hausse considérable de 78 % des actes homophobes. Si le chiffre peut s’expliquer par une forme de libération de la parole, il est aussi certain que de nombreuses violences ont été commises en réponse à l’ouverture du mariage aux couples de mêmes sexes, évoqué à de nombreuses reprises dans beaucoup de médias.

On assiste aujourd’hui à une forme de rejet de ces responsabilités, mais la faute est commune : médias, rédactions et journalistes. Il faut alors opérer une remise en question de l’organisation et de la production journalistique. Ce que les journalistes semblent parfois oublier, c’est qu’il y a des vies derrière les sujets. Des vies sur lesquelles se répercutent souvent les choix éditoriaux. Ainsi, ne pas représenter correctement les minorités, ne pas leur donner la parole quand elles sont les premières concernées est une façon de les invisibiliser, et même pire, de nier leur existence.

Ces dernières décennies, les mouvements féministes ont tenté d’apporter eux aussi leur contribution et de proposer de nouveaux outils pour lutter contre cette invisibilisation. L’un d’entre eux, la controversée écriture inclusive. Si elle est sujette à beaucoup de critiques, cette écriture dont le but premier est de rendre visible, dans le langage, le vécu des femmes et des minorités de genre en effaçant la règle du « masculin l’emporte » peut être une solution afin de visibiliser de façon concrète et immédiatement perceptible, la participation des femmes et des minorités de genre aux événements relatés. Sa forme peut varier, du point médian à l’utilisation du masculin et du féminin dans une même phrase, en passant par la création de mots valises, mais surtout elle permet de contrer l’impact inconscient de cette règle affirmée au 17ème siècle qui avait pour but d’effacer les femmes de la langue usuelle.

Rappelons aussi que ces problématiques ne sont certainement pas exclusives à la communauté LGBTQ+. En effet, il s’agit d’un problème beaucoup plus global, qui concerne de façon générale toutes les minorités. Les efforts pour remédier à ces discriminations doivent se mener sur plusieurs fronts. Pas la peine d’enclencher un travail sur les LGBTphobies si c’est pour mettre de côté les questions de racisme, de grossophobie ou de validisme par exemple. Les médias ont ainsi un rôle très important à jouer dans la lutte contre les discriminations. Et l’une des armes de cette lutte est aussi simple à comprendre que difficile à mettre en place, car elle implique une remise en cause des fondements des pratiques journalistiques actuelle : il s’agit de l’inclusivité. Une inclusivité qui doit se mettre en place aussi bien au niveau du langage médiatique, que des représentations au sein des rédactions et des sujets.

| |

La Mule est un média libre et indépendant, financé par ses lectrices et lecteurs. Votre soutien est déterminant pour la poursuite de notre action, totalement bénévole, qui vise à documenter les multiples luttes locales dans la région de Montpellier - et parfois au-delà - et à interroger les rapports entre le pouvoir politique et la population. Face au monopole de groupes de presse détenus par des milliardaires, la Mule défend une information libre, apartisane et engagée, déliée de la question économique. L'accès à notre site est ainsi totalement gratuit et sans publicités. |

|

| Je soutiens la Mule par un don ou un abonnement à prix libre ! | |